Usted está aquí

Repensando Cuba y la Cubanidad en el Museo Nacional de Bellas Artes

Como contribución a la XIII Bienal de La Habana, y como anticipo de la celebración del 500 aniversario de la ciudad este otoño, en abril, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) lanzó cinco muestras que examinan el arte, la historia y la cultura cubanos.

Las exposiciones, que abren sus puertas hasta septiembre, se presentan bajo el tema “La posibilidad infinita: pensar en la nación.”

Al escribir en el New York Review of Books (NYRB), la crítica de arte Esther Allen describió dos exposiciones en particular como «exhibiciones de clase mundial» que ella consideraba «el núcleo de la XIII Bienal»: El espejo de los enigmas. Apuntes sobre la cubanidad (The Mirror of Enigmas: Notes on cubanidad) and Más allá de la utopía. La relecturas de la historia.

Co-curada por el director del MNBA, Jorge Fernández Torres y María Lucía Bernal, El espejo de los enigmas ofrece lo que Fernández Torres llamó «un pequeño resumen de lo que ocurre en el resto de las exposiciones”.

En su ensayo de NYRB, Allen describió El espejo de los enigmas como «una genealogía irracional de la identidad mítica de Cuba» y «un recorrido anárquico del subconsciente cubano». Ambas descripciones bien pueden ser precisas.

La obra de la artista cubano-estadounidense Ana Mendieta fue, para Fernández Torres, un importante punto de partida para la exposición. Y el día de la inauguración, su instalación Entierro del Ñáñigo (1976) fue un punto focal para los visitantes.

Tomando su título de una hermandad afrocubana, Entierro del Ñáñigo consiste en 47 velas negras que forman una silueta del cuerpo del artista. Mendieta, escribió Fernández Torres, «quería fundir su cuerpo en la Naturaleza».

A la edad de 12 años, Mendieta, nacida en Cuba, había sido enviada a vivir a los Estados Unidos. «Habiendo sido despojada del lugar donde nació», escribió Fernández Torres, «la hizo regresar a lo que ella llamó la Madre Tierra».

Otras obras interpretan aspectos de la historia y la iconografía cubanas. Cerca de una pared de tambores, con los auriculares que reproducen su música, se encuentra El Monte (1984), una instalación de Juan Francisco Elso Padilla. Hecho de madera, material vegetal y pieles de animales, con pequeños platos de cerámica en sus pies, se hace eco de la silueta humana de la instalación de Mendieta y la sensación de estar arraigado en la naturaleza.

Al otro lado de la galería, Dando y dando es una colaboración a gran escala entre la maestra grabadora Belkis Ayón y su colega y maestro Ángel Ramírez. La obra presenta un intercambio entre Europa y África.

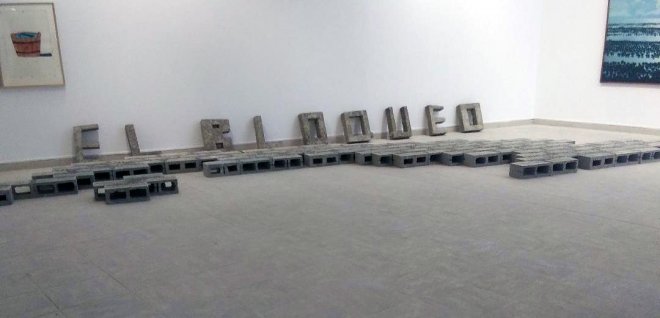

Varias obras en el programa abordan la insularidad de Cuba como una isla, incluyendo El bloqueo (1989) de Antonio Eligio (Tonel).

Un caprichoso trineo de madera adornado con gárgolas góticas, creado por Los Carpinteros en 1994, lleva la inscripción La otra orilla.

Sobre ella, la escultura Las playitas y el Granma (1988) de Alejandro Aguilera representa a la Virgen de la Caridad del Cobre y su milagroso rescate de tres pescadores en la Bahía de Nipe en 1611.

Pero en lugar de los pescadores, Aguilera pone a Fidel Castro y otros héroes de la Revolución bajo la protección de la Virgen, combinando su historia con el viaje de 1956, consagrado en la historia cubana, de Fidel y de otros 80 revolucionarios que viajan desde México a la isla a bordo del yate Granma.

La historia cubana entra en un examen más detenido en Más allá de la utopía. La curadora, Delia María López Campistrous, nos acompañó a través de la exposición, que comienza con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y la colonización española posteriormente.

«Colón es un tema permanente en la plástica cubana», dijo López Campistrous, «pero como figura siempre ha sido tratado con benevolencia y amabilidad». No así el tratamiento de los aborigines en el país.

La exposición incluye representaciones tradicionales y románticas de cubanos nativos que se someten a la salvación religiosa. Intercalados entre ellos, los artistas contemporáneos ofrecen una perspectiva diferente.

La Quimera del Conquistador de Flavio Garciandía, una obra de su serie El Dorado, describe a un español que llega como una aparición que surge de las olas. Cerca de allí, una obra de Manuel Mendive describe la llegada de la teología occidental como una intrusión discordante en un paraíso idílico y ordenado.

En otra parte de la galería, una obra de José Manuel Mesías alude a una rebelión de esclavos de 1812. Realizada en 2019, su Estandarte de la Virgen de los Remedios. 1812 se presenta como si fuera una reliquia de ese levantamiento,»segundo estandarte a usarse como señal de alzamiento en la Conspiración de Aponte en la villa de Guanabacoa”.

La sección que sigue presenta el retrato «como una forma de repensar la nación», dijo López Campistrous. Las figuras representadas en esos lienzos «pensaban en la economía, en la arquitectura, en la estructura política, en la educación, en la filosofía». La sección termina con una agrupación de retratos que representan a José Martí, incluido un multi retrato Pop de Raúl Martínez.

El movimiento de independencia cubano, dijo López Campistrous, «es, por supuesto, uno de los temas más abordados en el arte cubano». Incluso hoy, dijo, el arte sobre el movimiento de independencia «es una forma de devoción religiosa convertida en una devoción civil, que se manifiesta, hablando de forma práctica, en una reverencia por las reliquias históricas».

Una obra temprana del artista de la Generación de los 80, Leandro Soto, atestigua este impulso. Al incorporar recuerdos pertenecientes a un antepasado que luchó por la independencia, la obra comienza a “museizar el recuerdo personal», dijo López Campistrous, “con elementos que pueden hablar de un momento histórico.” Al mismo tiempo, Soto «los convierte en un pequeño altar».

Al abordar el movimiento de independencia, Reynier Leyva Novo adopta un enfoque más conceptual. Un estante de pared contiene obras de su serie de 2012 El deseo de morir por otros: armas utilizadas por luchadores de la independencia, meticulosamente fundidas en resina transparente. El efecto es fantasmal y algo separado de la historia.

Quizás la lectura de la historia más ambiciosa de la exposición sea la instalación de dos lienzos de José Manuel Mesías: la obra Correcciones de la obra de Armando Menocal, «La muerte de Maceo» con una segunda pintura en frente: Hortus conclusus, Estudio de plantas en la mitad inferior de la pintura base.

Cerca de esta instalación se encuentra la pintura que la obra de Mesías pretende corregir: el lienzo de Armando García Menocal de 1908, La muerte de Antonio Maceo, que representa la muerte en la batalla de Maceo, el segundo al mando del Ejército de Independencia de Cuba, en 1896.

Esa colocación, dijo López Campistrous, «es una intención muy deliberada, para que el público entienda la relación entre la pintura original de Menocal y la obra de Mesías.

«A medida que la muestra avanza a lo largo del siglo XX, el arte en vista se vuelve cada vez más contemporáneo, con énfasis en la Revolución, la migración y otras cuestiones. Obras como Como te cuento mi cuento, de Guillermo Ramírez Malberti, continúan fusionando lo personal y lo histórico.

El espejo de los enigmas, Más allá de la utopía y las otras exposiciones en La posibilidad infinita. Pensar la nación permanecerán en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 30 de septiembre.

El mes pasado, Cuban Art News exploró otra exposición en La posibilidad infinita: Nada personal, una mirada a la raza y el racismo en el arte cubano. Los curadores Roberto Cobas Amate y Laura Araño Arencibia nos acompañaron a través de la exposición.

Tomado de Cuban Art News

- 1520 lecturas